Oleh: Reza Noormansyah

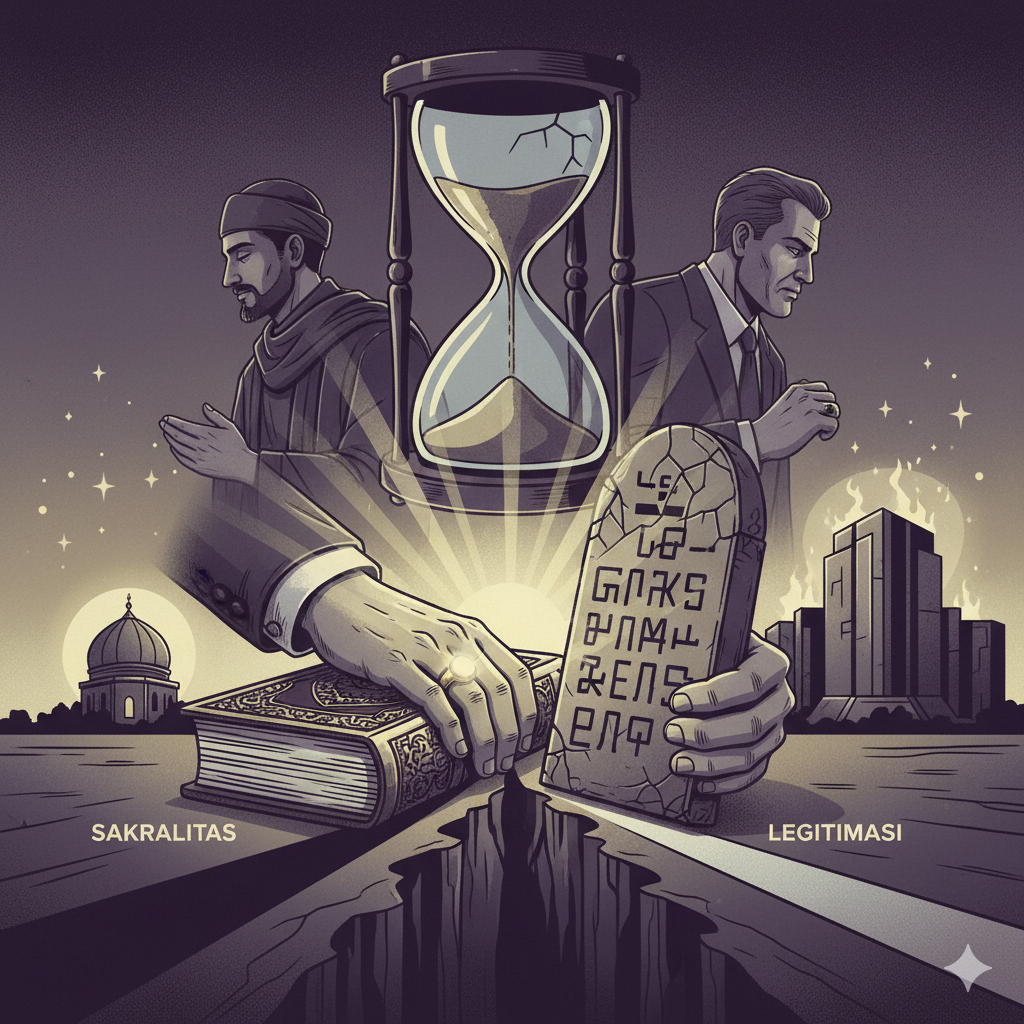

Sumpah jabatan di atas kitab suci merupakan praktik institusional dalam tradisi politik Indonesia. Prosesi ini selain administratif-wajib, juga sarat makna simbolik. Sumpah memperlihatkan keterkaitan antara otoritas politik dengan legitimasi religius, terutama dalam masyarakat yang masih menempatkan simbol dan ritual keagamaan sebagai indikator moralitas pejabat publik.

Dalam perspektif sosiologi politik, praktik ini dapat dibaca sebagai upaya menghadirkan apa yang Weber sebut sebagai legitimasi karismatik di samping legitimasi legal-rasional yang formal (Weber, 1978). Dengan menyandarkan sumpah pada kitab suci, negara berusaha mengikat pejabat pada suatu otoritas moral yang diyakini publik memiliki bobot sakral.

Namun, pertanyaannya adalah, apakah sumpah tersebut dapat diartikan sebagai komitmen nyata untuk menunaikan amanah jabatan sesuai dengan isi kitab suci, atau sekadar simbol formalitas yang memberi kesan religiusitas di ruang publik?

Kitab suci, misalnya Al-Qur’an bagi umat Islam, tidak semata berbicara tentang ibadah ritual. Justru, Al-Qur’an lebih banyak mengatur hubungan sosial, tentang keadilan, larangan kezaliman, dan kewajiban maupun tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya.

Makna konteks sosial dalam tradisi agama juga dikemukakan oleh Berger (1967) mengenai agama sebagai sacred canopy, yaitu atap yang menstrukturkan kehidupan sosial, alih-alih dipersempit menjadi ranah ritual semata. Artinya, sumpah jabatan pada dasarnya adalah ikrar untuk menegakkan keadilan dan menjalankan pemerintahan sesuai nilai ilahiyah.

Realitas politik kontemporer justru menunjukkan adanya jurang antara simbolisme sumpah dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat publik bersumpah di bawah kitab suci, tetapi pengelolaan negara sering bertentangan dengan ajaran yang tertuang dalam kitab itu sendiri.

Fenomena ini juga dijelaskan melalui kerangka civil religion yang dikemukakan Bellah (1967), di mana simbol-simbol agama digunakan oleh negara untuk memperkuat legitimasi, tetapi seringkali tanpa konsekuensi yang bermakna terhadap praktik bernegara. Akibatnya, sumpah jabatan kehilangan dimensi transendennya dan hanya berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik bahkan manipulasi pemikiran publik bahwa seolah-olah pengelolaan negara sudah berjalan di rel-nya.

Sumpah jabatan di bawah kitab suci mengandung ambiguitas antara sakralitas dan formalitas. Sumpah ini berpotensi menjadi jembatan moral yang meneguhkan pejabat pada nilai-nilai ilahiyah, tetapi dalam praktik saat ini justru direduksi menjadi sarana simbolik untuk mengesankan religiusitas tanpa diikuti penerapan isi kitab suci.

Literatur legitimasi politik menunjukkan bahwa nilai keagamaan hanya efektif bila dibarengi dengan pengelolaan negara yang berpihak pada ajaran yang disumpahkannya (Beetham, 1991). Dalam kerangka ini, sumpah jabatan baru menemukan maknanya apabila ditopang oleh sistem pemerintahan yang mengakomodasi nilai-nilai transenden sebagai orientasi pengelolaan negara. Di luar itu, sumpah ini justru akan menjadi bentuk narasi untuk mengelabui pemikiran kritis dan mengebiri logika masyarakat.

Referensi:

Beetham, D. (1991). The legitimation of power. London: Macmillan.

Bellah, R. N. (1967). Civil religion in America. Daedalus, 96(1), 1–21.

Berger, P. L. (1967). The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion. New York: Anchor.

Weber, M. (1978). Economy and society. Berkeley: University of California Press.